Por: Ismael A. Canaparo

José Gobello (26 de septiembre de 1919 - 28 de octubre de 2013), fue un periodista, escritor, poeta y ensayista, con una larga treintena de libros editados, volcado especialmente sobre el lunfardo. También, fundador, miembro y presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, que nació el 21 de diciembre de 1962, con el objeto de seguir la evolución del habla popular y revalorizar las expresiones culturales (teatro, tango, costumbrismo, poesía urbana), las que se han valido y valen del léxico lunfardesco. En síntesis: amante, promotor y activo constructor de la cultura de la ciudad.

Nacido en una familia pobre de inmigrantes italianos, completó sus estudios secundarios cuando ya era adulto. Adhirió al peronismo y fue elegido diputado nacional en 1951, en representación de la rama sindical.

Cuando se produjo el golpe de Estado militar de 1955 que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, fue encarcelado y mantenido preso durante dos años. En la cárcel escribió su segundo libro, “Historias con ladrones”, y el poema “El presidente duerme”. Desde entonces se dedicó al periodismo (revista “Aquí está”), y a la investigación del tango y el lunfardo, promoviendo y logrando fundar la Academia Porteña del Lunfardo, junto a León Benarós y Luis Soler Cañas en 1962.

Gran admirador del poeta Julián Centeya y de los tangos de Edmundo Rivero, también tuvo una importante relación con el maestro Sebastián Piana. Tanto que, según contó Marta, su esposa, Piana fue quien tocó una milonga el día del casamiento con José. Marta y José Gobello tuvieron un hijo, Misael.

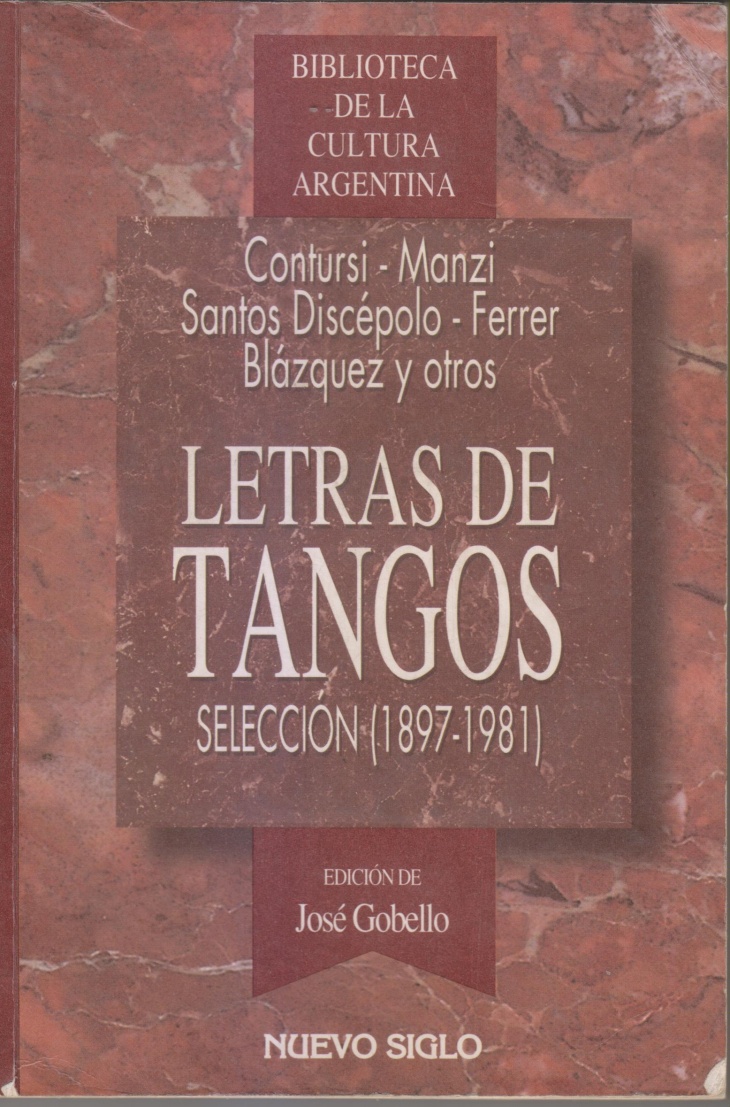

Gobello tiene editadas una gran cantidad de publicaciones. Veamos: Lunfardía, 1953; Historias con ladrones, 1956; Breve diccionario lunfardo, 1960, en colaboración con Luciano Payet; Primera antología lunfarda, 1961, en colaboración con Luis Soler Cañas; Las letras del tango, de Villoldo a Borges, 1966, en colaboración con Eduardo Stilman; Nueva antología lunfarda, 1972; Palabras perdidas, 1973; El lenguaje de mi pueblo, 1974; Diccionario lunfardo, 1975; Conversando tangos, 1976; Etimologías, 1978; Tangos, letras y letristas, 1979, en colaboración con Jorge Bossio; Nuevo diccionario lunfardo, 1990; Tangos, letras y letristas, II, 1992; Tangos, letras y letristas, III, 1993; Tangos, letras y letristas, IV, 1994; Tangos, letras y letristas, V, 1995; Tangos, letras y letristas, VI (diccionario de tangos), 1996; Aproximación al lunfardo, 1996; Vocabulario ideológico del lunfardo, 1998, en colaboración con Irene Amuchástegui; Breve historia crítica del tango, 1999: Tangueces y Lunfardismos del rock argentino, 2001, en colaboración con Marcelo Oliveri; Mujeres y hombres que hicieron el tango, 2002; Los ángeles afeitados y otros poemas, 2002; Ascasubi lexicógrafo, 2003; Diccionario gauchesco, 2003; Paratangos, 2004; Novísimo diccionario lunfardo, 2004, en colaboración con Marcelo Oliveri; Curso básico de lunfardo, 2004, en colaboración con Marcelo Héctor Oliveri; Costumbrismo lunfardo, 2004; Blanqueo etimológico del lunfardo, 2005; Letras de tango. Selección (1897-1981), 2007; Diccionario del habla de Buenos Aires, 2006, en colaboración con Marcelo Héctor Oliveri; ¿Cómo era Gardel?, 2009, en colaboración con Marcelo Héctor Oliveri; Poesía lunfarda, del burdel al Parnaso. Antología, 2010 e Historia de la Academia Porteña del Lunfardo, 2011, en colaboración con Otilia Da Veiga.

¿CÓMO DIFERENCIA EL LUNFARDO DE LO QUE NO ES LUNFARDO?

“Yo le doy mi definición que enseño en los cursos de lunfardo que damos. Es un repertorio de palabras. Dicho de otra manera, vocabulario, de voces de diverso origen que el hablante de Buenos Aires utiliza, por diversos motivos, en oposición a las que le propone la lengua oficial.

Hay una lengua común, una lengua aceptada, una lengua decodificada por la Real Academia Española y el hablante de Buenos Aires mecha sus palabritas en ese contexto. Por diversos motivos, a veces porque le hacen gracia, las repite, como a veces nos hacen gracia las palabras de la televisión y las repetimos.

En un comienzo eran palabras que traían los inmigrantes, cosas que aquí no se conocían. Por ejemplo, “ricota”, nada que ver con lunfardo, pero es una palabra extrajera, italiana. Aquí no se conocía la ricota, el requesón era otra cosa. Esas son palabras que han llenado un vacío léxico. Y otras que el hablante adopta por diversos motivos, para hacerse el gracioso, porque le parece que tienen más fuerza, porque son bonitas, porque se le ocurren primero, porque las tiene más a mano... Lo importante es que el hablante que las usa sepa que está cometiendo una transgresión a las reglas. Cosa que hoy no ocurre con la palabra “pibe”. La palabra “pibe” ha pasado prácticamente al castellano”. (José Gobello, en una entrevista a la revista El Abasto, N° 68, 2005).